Agneau tartare |

| |

|

Plante légendaire d'Asie centrale dont le fruit ressemblerait à un agneau

|

|

|

L'une des descriptions les plus anciennes et les plus souvent reproduites de l'agneau tartare provient des Exotericae Exercitationes de Jules-César Scaliger (1557) :

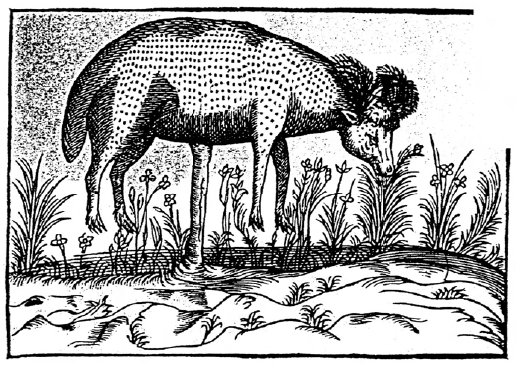

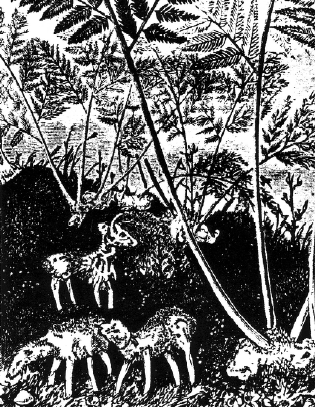

Vue d'artiste de l'agneau tartare

Dans certaines descriptions, il est dit que c'est l'agneau lui-même qui broute les plantes qui l'entourent jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est par exemple le cas dans celle faite par Claude Duret en 1605 dans son Histoire admirable des plantes et herbes esmerveillables et miraculeuses en nature, dans laquelle il cite l'agneau tartare comme un exemple de « zoophyte » (littéralement, plante-animale en grec) au même titre que la mandragore? :

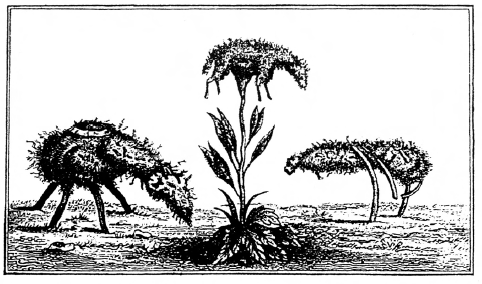

Vue d'artiste du « Borametz de Scythie » publiée dans Histoire admirable des plantes et herbes esmerveillables et miraculeuses en nature

La créature est souvent appelée Barometz, Boramets, Boramez... Ce terme (et ses diverses variantes orthographiques) serait un dérivé des mots "mouton" ou "agneau" dans diverses langues slaves : баран baran en russe et ukrainien, beran en tchèque...

Bien que de nombreux autres ouvrages fassent référence à l'agneau tartare, généralement en se basant sur le texte de Scaliger, des doutes quant à son existence apparaissent dès 1557 dans le De Rerum Natura (« Des choses de la nature ») de Girolamo Cardano.

En 1683, l'explorateur Engelbrecht Kaempfer se rend en Perse (Iran) à la recherche de l'agneau tartare, sans succès, et parvient à la conclusion qu'il s'agit d'une légende, vraisemblablement causée par une mauvaise compréhension de la langue des vendeurs de laine de la région.

En 1698, Sir Hans Sloane, futur fondateur du British Museum, reçoit un spécimen qu'on lui présente comme un agneau tartare rapporté d'Inde. Il s'aperçoit toutefois qu'il s'agit du rhizome de Cibotium barometz, une espèce de fougère chinoise, retourné et découpé de façon à ressembler à un mouton. Ce spécimen est aujourd'hui encore exposé au Garden Museum de Londres.

Agneau tartare du Garden Museum de Londres

Vers la même époque, d'autres agneaux tartares montrés dans des cabinets de curiosité sont également expliqués par des trucages similaires. Au 18ème siècle, dans son article de l'Encyclopédie consacré à l'agneau tartare, Diderot conclut :

L'agneau tartare tel qu'il apparaît dans le Mariage des Fleurs de D. de la Croix (1798)

Origines

Selon Henry Lee, auteur de The Vegetable Lamb of Tartary; A Curious Fable of the Cotton Plant (1887), le mythe trouverait son origine dans les premières description des cotonniers.

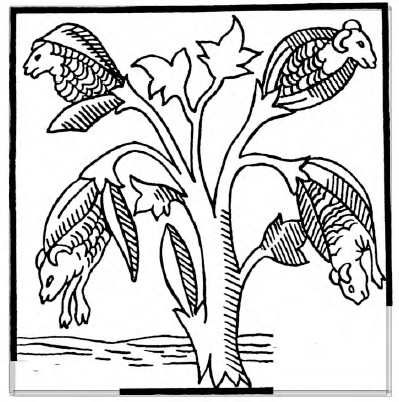

Gravure illustrant le livre de voyages de Sir John Mandeville, qui décrit la plante comme « portant un fruit comestible ressemblant à un « petit agneau sans laine »

Une créature mi-plante mi-agneau appelée Jeduah (ידוה) apparaît dans le folklore juif dès 436 ap. J-C, qui ne pouvait être tuée qu'en coupant sa tige avec des flèches, après quoi elle mourait rapidement. Une variante de cette légende parle du Faduah, une créature mi-homme mi-plante reliée à la Terre par une tige partant de son nombril, qui tuait toute créature passant à sa portée et se nourrissait d'herbe.

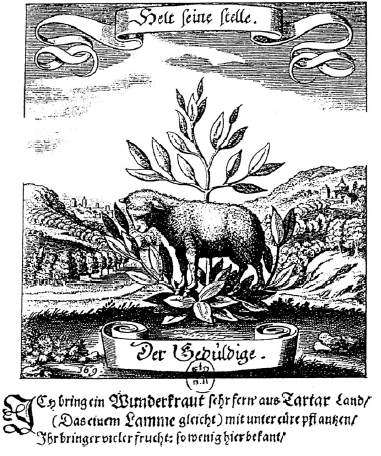

Représentation de l'agneau tartare par Mathieu Mérian (1646)

Dans The Shui-yang or Watersheep and The Agnus Scythicus or Vegetable Lamb (1892), Gustav Schlegel suggère que la légende de l'agneau tartare s'est inspirée de celle du mouton d'eau chinois (水羊, pinyin : shuǐ-yáng), lui aussi décrit comme une créature mi-agneau mi-plante reliée au sol par un cordon ombilical et qui aurait vécu dans les environs de la Perse.

Il est dit que les habitants de la région protégeaient ces agneaux des prédateurs sauvages en construisant des barrières autour d'eux, le temps qu'ils aient fini de pousser. Une fois leur croissance terminée, les habitants revêtaient des armures et jouaient du tambour pour effrayer les agneaux, qui rompaient alors leur cordon ombilical en s'enfuyant et partaient à la recherche d'eau et de pâturages.

Une explication veut que cette légende chinoise ait été inspirée par la façon dont certains coquillages produisent du byssus, des fibres parfois qualifiées de « laine de mer ».

La légende de l'agneau tartare a également été comparée à celle de l'arbre à bernache?, sur les branches duquel pousseraient des oiseaux.

Représentation de Cibotium Barometz et des « agneaux » obtenus à partir de son rhizome, par Worthington Smith

L'explication la plus populaire à l'heure actuelle est que la légende a été inspirée par l'apparence de Cibotium barometz, comme le spécimen reçu par Sir Hans Sloane, à cause du duvet similaire à de la laine qui recouvre et son rhizome et de sa forme évoquant un quadrupède lorsqu'il est découpé et retourné. La plante doit par ailleurs son nom (barometz) à la légende de l'agneau tartare.

Traduction anglaise: Vegetable Lamb of Tartary, Sythian Lamb

Noms alternatifs : Agneau de Scythie, Boramets, Borametz, Barometz, Borometz, Boramez, ...

Localisation : variable selon les auteurs, de l'Iran à l'Inde en passant par l'Afghanistan et le Sud de la Russie ; Asie centrale

Articles connexes :

- Cryptobotanique

- Arbre à bernache?

- Mandragore?

- Ya-te-veo

- Duñak

- Umdhlebi

- Arbre mangeur d'hommes de Madagascar

Sources et liens complémentaires :

- Rupestres.on-rev.com [fr]

- Wikipedia.org [en]

- Nal.USDA.gov [en]

| |

|

Auteur : Paul Binocle

Mise en ligne : 19/02/11

Dernière modification : le 10/07/12 à 16:26

|

| |